경기도 마석 모란공원 민주열사묘역

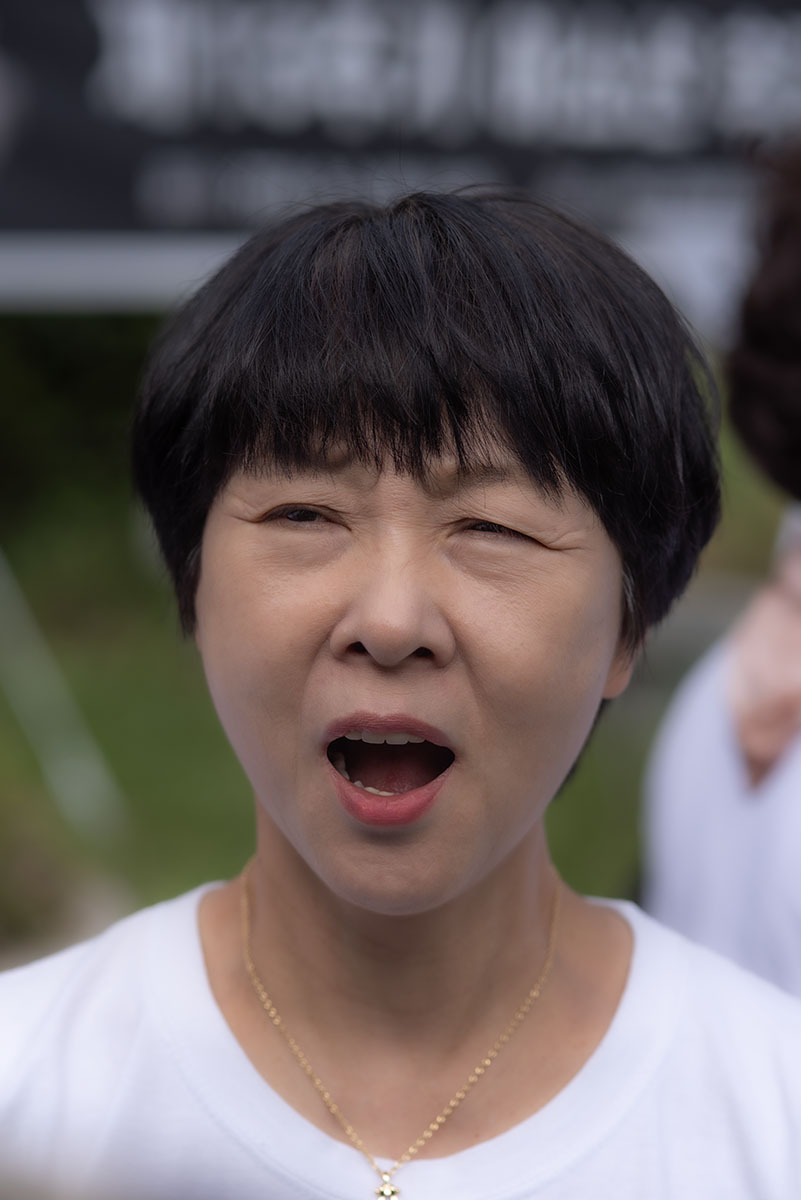

이소선합창단이 이소선 어머니를 찾았다. 13주기를 맞은 이소선 추도식의 자리였다. 경기도 마석의 모란공원에서 있었다. 13년전 어머니가 돌아가셨을 때 노동자들이 모여 어머니를 보내는 길에 노래를 불러드렸다. 이소선합창단 결성의 계기가 된 순간이기도 했다. 아들 전태일이 노동 운동의 불꽃이 되어 세상을 뜨면서 어머니는 아들을 잃었으나 그 뒤로 모든 노동자의 어머니가 되어 평생을 사셨다. 그리고 마지막 가는 길에선 합창단을 이소선의 이름으로 잉태해 놓으셨다.

많은 사람들에게 어머니가 남긴 말씀 중에 가장 깊이 새겨져 있는 말은 하나되어 싸우라는 것이었다. 나는 그 말을 싸울 때만큼은 하나되라는 말로 이해를 하는 편이다. 합창단은 그런 측면에서 어머니 말씀이 가장 잘 구현된 상징성이 크다. 모두 목소리를 모아 노래로 하나되기 때문이다. 이소선합창단은 싸움의 현장에서 노동자의 현실과 의지를 노래로 구현한다. 수많은 목소리를 모으는 일이기에 많은 연습과 땀이 뒤따른다. 합창은 하나되기 위한 노력의 상징성을 가장 잘 보여주는 음악이다. 하나되어 부르는 노래, 합창의 선율을 준비한 이소선합창단이 이소선 어머니를 찾았다.

합창단은 두 곡의 노래를 불렀다. 첫 곡은 <우리라는 꿈>이었다. 노래는 “하루치 노동을 데리고 여기까지” 온 노동자의 시간이 “하루치 눈물”이라고 말한다. 실제로 노동이 희망이 되지 못하고 설움이 되고 있는 것이 우리의 현실이다. 그냥 한 명 한 명의 노동자로 흩어져 있을 때 그 설움의 운명은 운명을 넘어서기 어렵다. 그러나 그 노동자들이 말한다. “하루치 노동을 벗삼아 저기까지 갈” 것이라고. 또 “하루치 눈물을 벗삼아 저기까지 갈” 것이라고. 그리고 그 순간 우리는 알게 된다. 노동자들이 고립된 노동자로 흩어져 있지 않고 “서로 맞잡아 힘이 되는 연대 서로 맞잡아 꿈이 되는 노래”로 뭉쳤다는 것을. 그리하여 노동자의 싸움이 일종의 합창이란 것을 합창단이 ‘우리’라는 말로 묶어 합창한다. 그 싸움은 “포기할 수 없”고 “멈출 수도 없”는 꿈이다. 이소선 어머니가 부탁했고 꿈꾸었던 세상이 바로 그 연대를 통하여 온다. 어머니가 환하게 웃으셨을 것이다.

두 번째 곡은 <나 하나 꽃 피어> 였다. 노래는 “나 하나 꽃 피어 풀밭이 달라 지겠냐”는 가사로 시작된다. 하나는 미약하다. 이소선 어머니가 노동 운동의 현장에서 수없이 접하면서 안타까워 했던 하나의 한계이다. 어머니는 그 하나의 한계가 수많은 하나들의 뭉친 힘으로 극복되는 세상을 보고 싶어 하셨다. “내가 꽃을 피우고 너도 꽃을 피”워 “온세상 풀밭이 꽃밭되는” 세상이 그렇게 온다. 합창단은 어머니가 꿈꾼 세상을 “내가 물들고 너도 물들”어 “결국 온산이 활활 타오르는” 세상을 노래했다. 산을 색으로 물들이는 가을이 오고 있었다. 노동자들이 모여 마음을 모으고 있었고, 합창단이 목소리를 모아 다가 올 그 가을을 뭉친 노동자의 연대로 노래했다.

나라를 잃은 땅에선 봄이 와도 봄이 아니다. 시인이 빼앗긴 들에도 봄은 오는가를 물었던 이유일 것이다. 노동자가 그들의 권리를 누리지 못하는 세상에선 되찾은 나라의 땅에서도 봄이 오질 못한다. 봄은, 산을 색으로 물들이는 가을은 때로 노동자의 뭉친 힘이 있을 때 비로소 온다. 이소선 어머니의 이름으로 이소선합창단의 노래 속에서 노동자들이 연대하고 맞잡아 하나되고 있었다.