서울 종로의 노무현시민센터

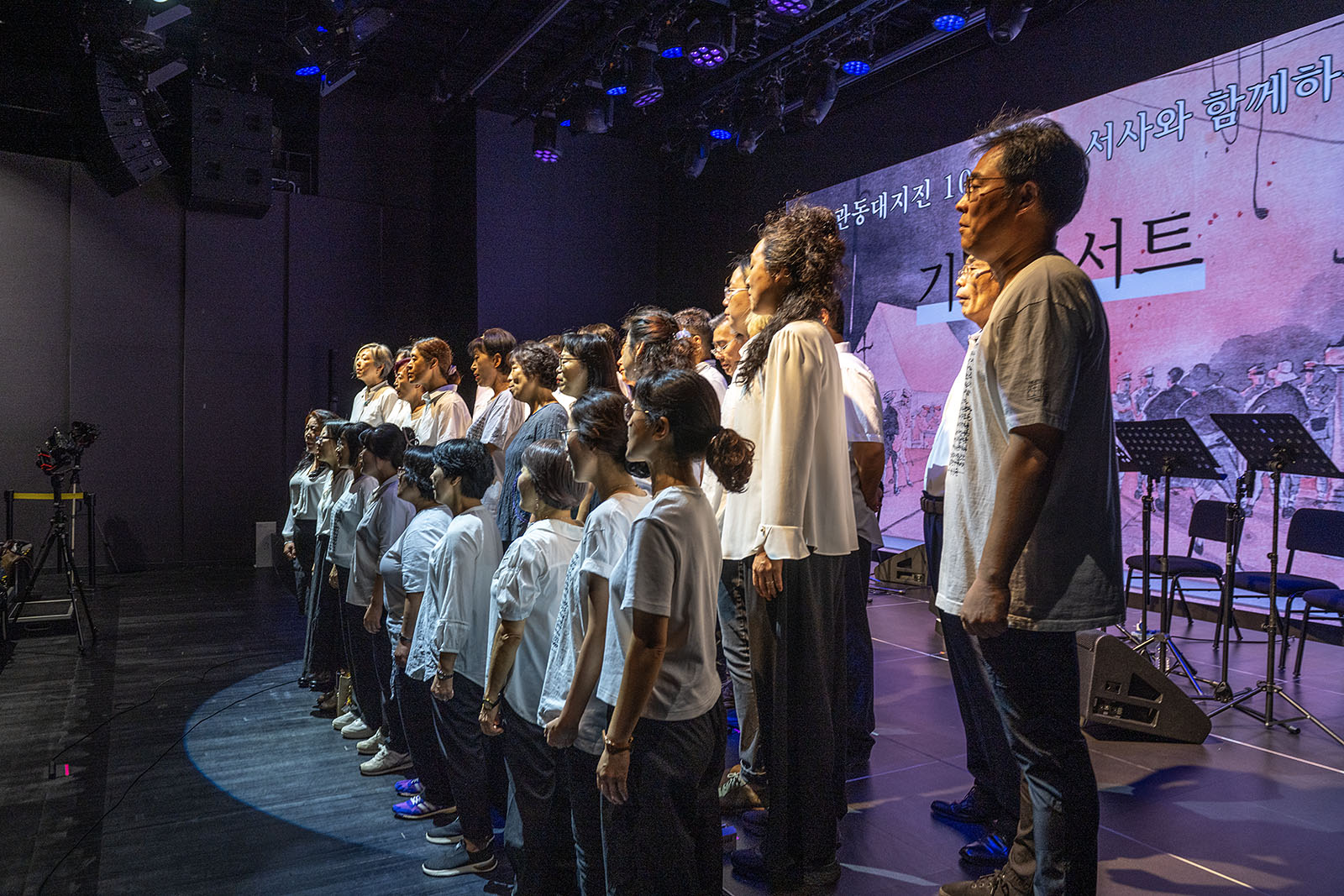

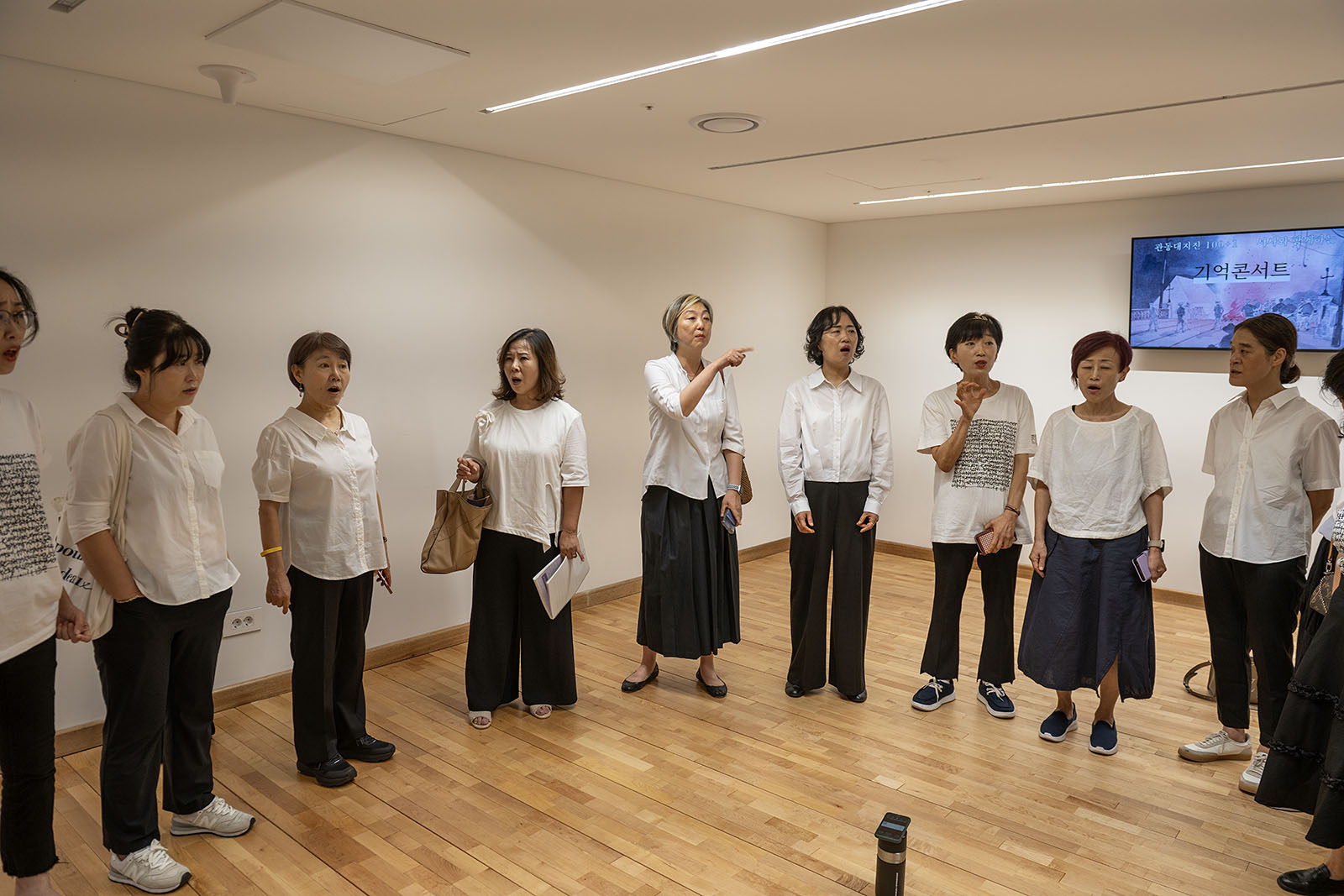

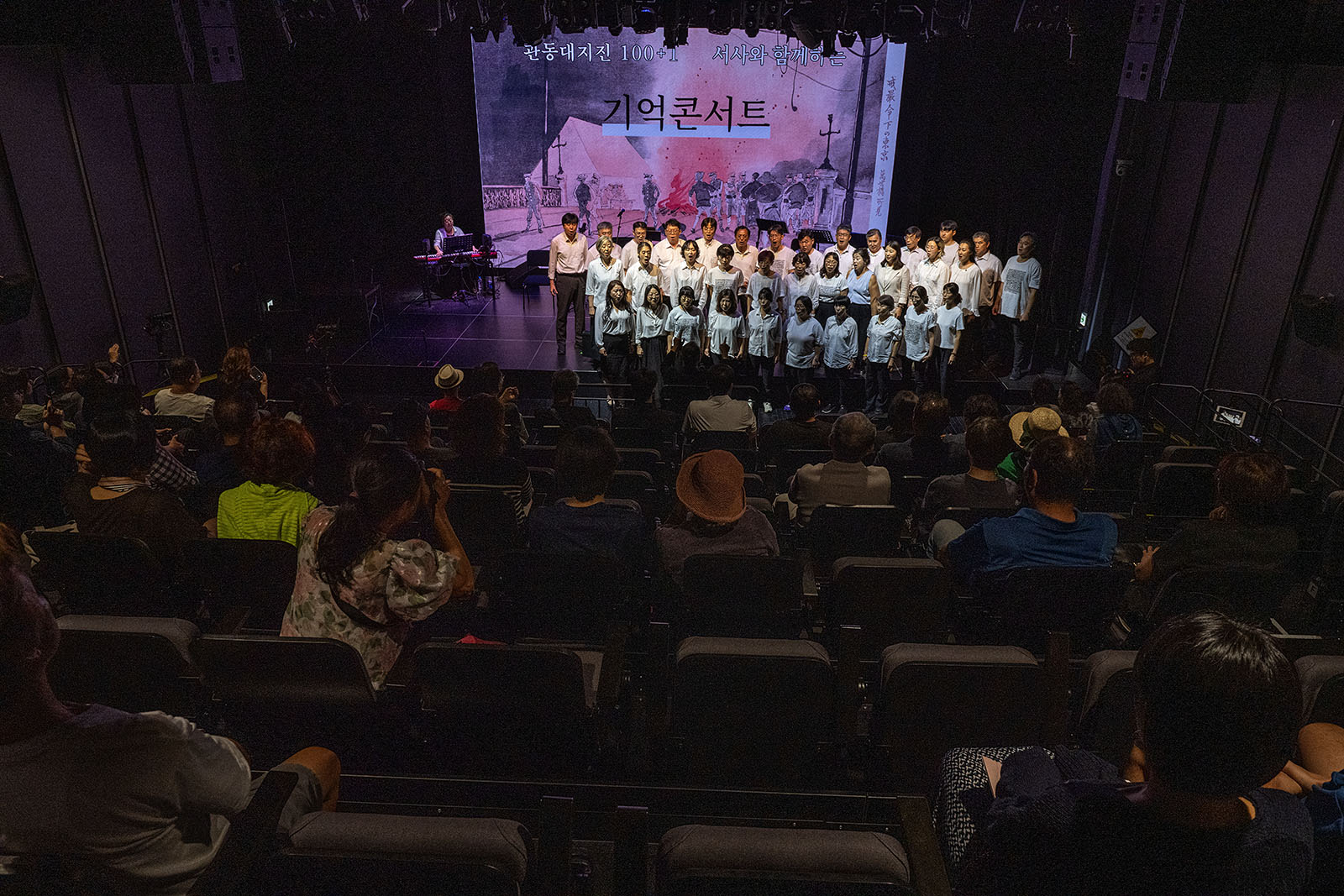

단지 조선인이라는 이유로 목숨을 잃어야 했다. 아니 목숨을 잃었다는 표현은 정확하지 않다. 실제로는 조선인이라는 이유로 죽임을 당했다. 1923년에 일어난 간토대지진 때의 일이다. 일본은 조선인이 우물에 독을 탓다는 헛소문을 퍼뜨리고 그 헛소문으로 키워낸 증오로 조선인을 무차별 학살했다. 무수한 조선인이 억울하게 죽었다. 100년을 넘기는 세월이 흐르는 동안 일본은 어떤 성의있는 조사도, 사죄의 말도 없다. 그러나 이 땅의 사람들은 그 사실을 잊지 않고 여전히 기억하고 있다. 그 억울한 희생을 노래에 담아 101주년이 되는 올해도 기억을 되새긴 이유이다. 사람들은 2024년 9월 1일 일요일 간토대학살 101주년을 맞아 조선인 희생자를 추모하기 위한 기억콘서트를 마련했다. 콘서트는 서울 종로의 노무현시민센터에서 있었다. 잊으면 지워지고 지워지면 억울함이 더 억울해진다. 사람들은 잊지 않고 있음을 노래로 보여주었다.

이소선합창단은 간토대학살 101주년 조선인 희생자 추모 콘서트의 무대에 올라 두 곡의 노래로 희생자를 기억하는 일에 함께 했다. 첫 곡은 <기러기> 였다. 노래 속의 기러기는 “슬픈 추억 지닌 채 줄지어 난다.” 우리는 그 슬픔이 어디에서 시작되었는지 안다. 그 슬픔은 무려 100년전의 일본땅에서 시작되었다. 10년을 주기로 강산의 변화를 말하는 우리의 셈법으로는 열 번이나 강산이 변했을 시간이 흘렀지만 하늘을 나는 기러기는 그때 이국땅에서 억울하게 목숨을 뺐긴 영혼들의 슬픔을 잊지 않고 있다. 그리고 그 슬픔의 많은 부분이 억울함이란 것도 안다. 조사도, 사죄도, 조사 요구도, 사죄 요구도 없는 것이 오늘이어서 기러기는 오늘도 여전히 “처량히 처량히 울며 줄지어 난다.”

기러기 울음으로 그 날의 억울했던 죽음에 대한 기억을 오늘로 이은 합창단은 이어 <상한 영혼을 위하여>를 불렀다. 간토대지진 때 학살된 영혼은 이중의 상처를 안고 있다. 하나는 나라 잃는 설움 아래 죽음이라는 극단의 차별 속에 목숨을 빼앗긴 억울함이 그 상처이며, 그런 죽음에 대해 조사와 사죄를 요구하지 못하는 독립된 이 나라가 또 다른 상처이다. 노래는 “상한 갈대라도” “뿌리 깊으면야 우 밑둥 잘리어도 우 새순은 돋”는다 말한다. 이국땅에서 조선인이라는 이유로 죽어야 했던 그 수많은 영혼들도 깊은 뿌리를 갖고 있다. 그 날을 기억하는 한국인 모두가 그 뿌리이다. 그 뿌리는 깊어 그들이 일본에서 살다 죽었으나 이 땅에 뿌리를 내리고 그날을 잊지 않는 기억으로 100년 뒤의 오늘에도 여전히 살아 있다. 이제 노래는 “충분히 흔들리며 고통에게로 가자” 한다. 그냥 가는 것이 아니다. “살맞대고 가”는 것이며 그렇게 가는 길에 “마주 잡을 손 하나 오고 있”는 미래가 그들의 앞에 있다. 우리는 알고 있다. 그 마주 잡을 손이 바로 우리의 기억으로 빚어진다는 것을. 그 손은 100년전의 과거로 손을 뻗어 상한 영혼과 함께 오늘로 걸어온다. 때로 길은 기억의 힘을 바탕으로 과거로 뻗어 과거를 오늘로 이끈다.

반성을 모르는 일본의 태도는 우리의 분노를 부르고, 우리 정부의 미온적 태도도 이해가 어렵다. 이해하기 어려운 현실은 우리를 절망스럽게 한다. 그러나 그 절망 속에서도 사람들은 기억의 시간을 마련하는 것으로 힘을 낸다. 그리하여 그날의 기억을 올해도 어김없이 되새겼다. 노래로 채워진 기러기의 슬픈 울음이 하늘을 날았고, 상한 갈대의 뿌리를 향하여 뻗는 손길이 노래에 실려 100년전으로 흘렀다.