서울 광화문

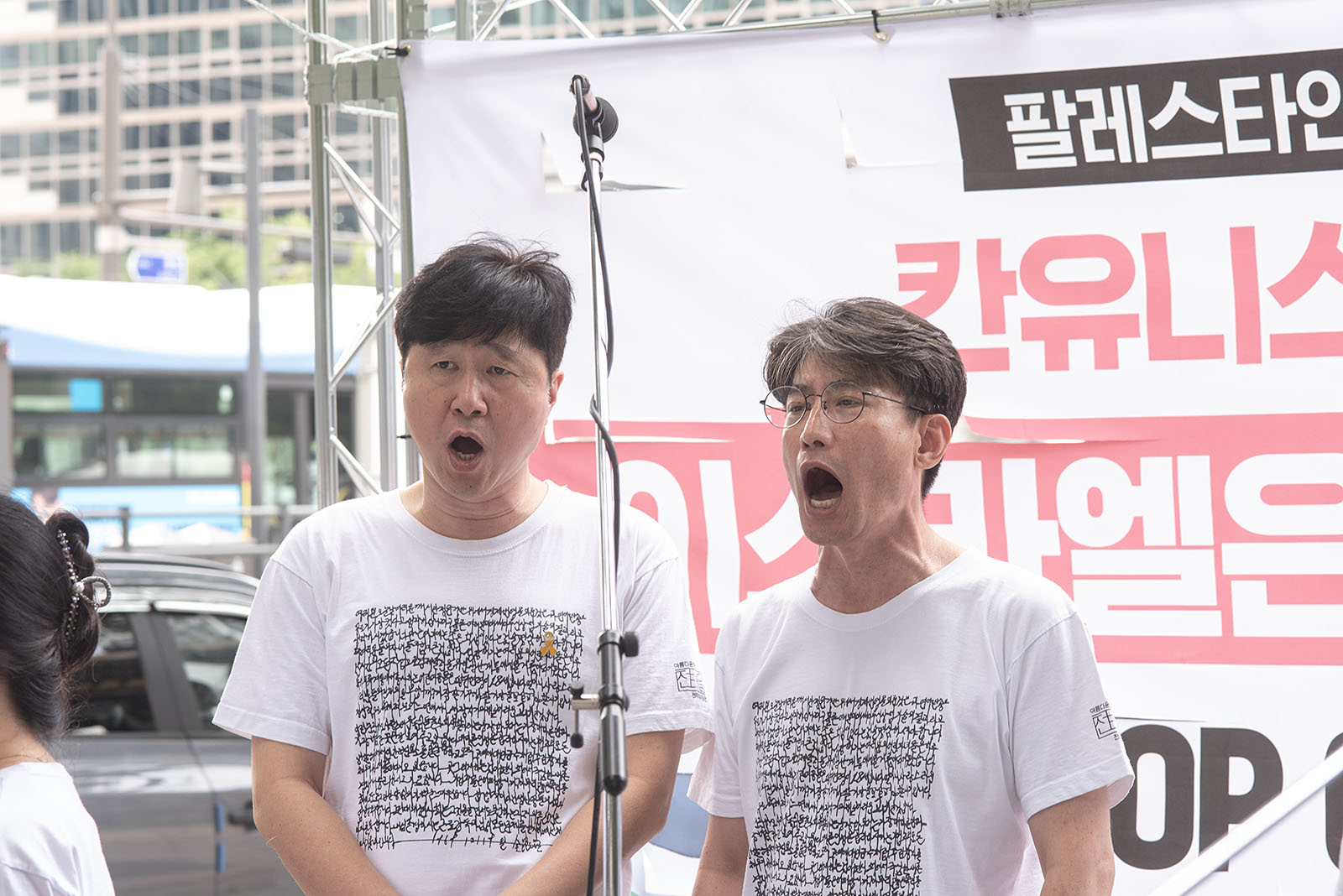

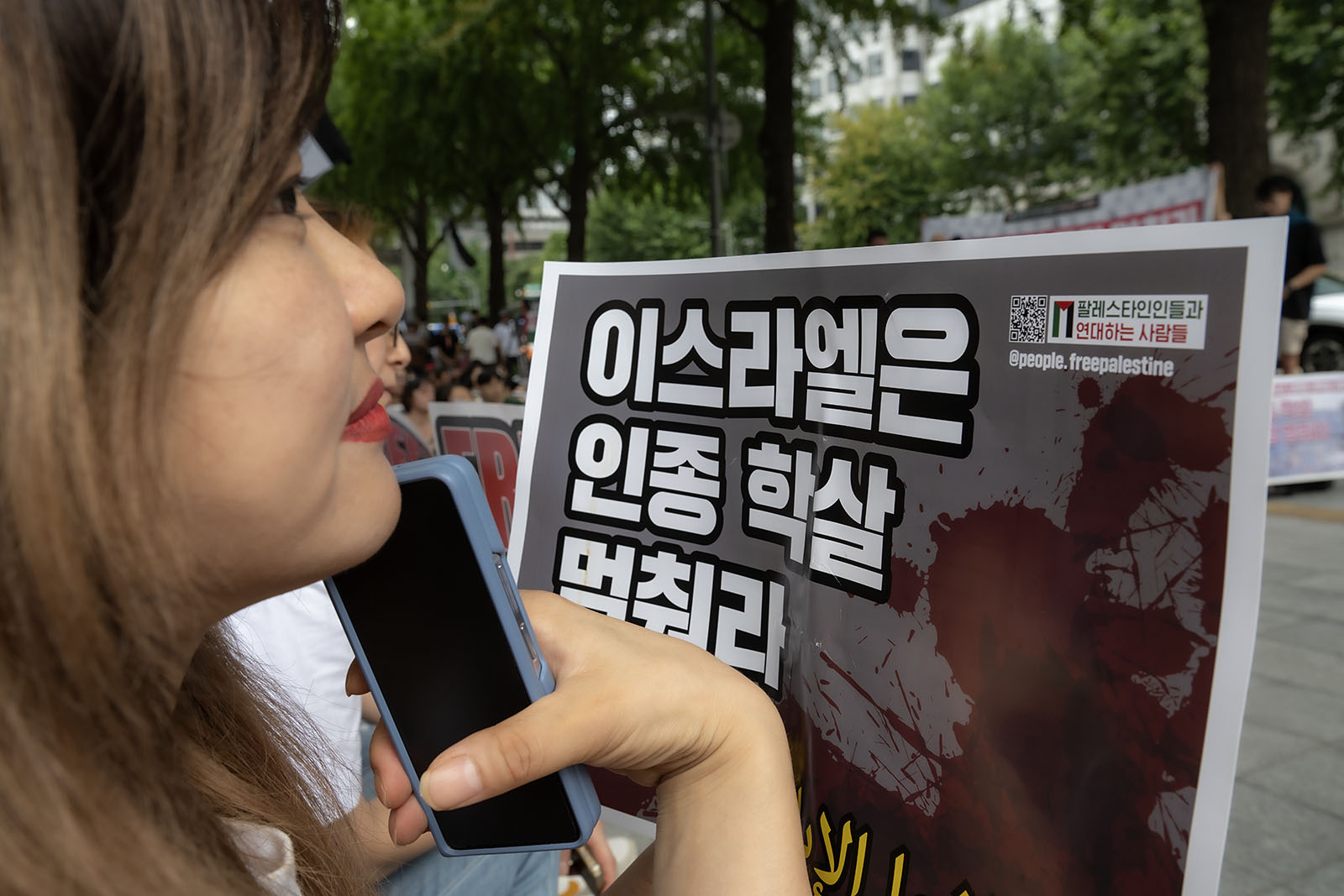

이소선합창단은 2024년 7월 20일 토요일 광화문에서 열린 이스라엘 팔레스타인 침공 규탄 집회에 함께 했다. 팔레스타인인들과 함께 하는 사람들이 주최했으며 최근에 칸유니스 난민촌에 대해 벌인 이스라엘의 학살 행위를 비난하고 팔레스타인에 대한 폭격을 즉각 중단할 것을 요구했다. 참가자들은 이스라엘의 야만적 폭력 앞에 팔레스타인의 자유를 외친 함성과 이소선합창단의 노래로 맞섰다.

최근에 개봉된 영화 <존 오브 인터레스트>는 아우슈비츠 수용소의 비극을 다룬다. 그러나 영화는 그간의 조류와 달리 독일 히틀러 정권의 야만성을 보여주기 보다 담 하나를 사이에 두고 유대인들이 수용소에서 죽어나가는 비극을 마치 이 세상에 없는 일인양 외면하며 풍요로운 생활을 영위해가는 수용소 소장의 가정을 비춘다. 그렇다고 이 영화에 유대인에 대한 야만적 학살에 대한 저항이 전혀 없는 것은 아니다. 가장 인상적인 것은 한 소녀가 연주하는 피아노 연주이다. 영화는 피아노가 연주되는 동안 노래의 가사를 자막으로 적어 그 피아노 연주가 사실은 연주가 아니라 “아직은 오지 않은 자유의 깃발을” 꿈꾸는 저항의 노래임을 암시한다. 히틀러 정권은 유대인을 수용소에서 죽여 그 죽음을 그들의 이익을 위한 재물로 삼았지만 피아노는 아는 이만 알게 저항의 노래를 피아노 연주의 선율 아래 숨겨 그 죽음을 몰아내고 노래를 자유의 꿈으로 채운다. 예술이란 그런 것이다. 어떤 정권이 수많은 목숨을 빼앗는 폭탄을 퍼부어 한 민족에 대한 억압으로 그들의 이익을 채우려들 때 그 억압에 굴복하여 무릎꿇는 것이 아니라 노래를 앞세워 자유의 함성으로 우리들을 일어서게 한다. 합창단의 반주자인 정효의 피아노 앞에는 마치 영화 속에서 흐르던 자막처럼 구호가 세워져 있었다. 그 구호는 “가자 대학살 즉각 멈춰라”라고 말하고 있었다.

영화 속에선 피아노가 노래의 가사를 자막으로밖에 가지지 못했지만 이소선합창단은 선명하게 가사를 앞세우고 모두 세 곡의 노래를 불렀다. 첫 곡은 <솔아 솔아 푸르는 솔아>가 장식했다. 노래는 “창살 아래 네가 묶인 곳”이라 말하여 억압의 정권을 살아야 했던 우리를 말하고 있었지만 그 감옥의 우리는 이제 하늘만 뚫린 감옥이라 일컬어지는 팔레스타인의 가자 지구가 되었다. 노래는 그러나 그 감옥 속의 우리가 영영에 감옥에 갇히는 것이 아니라 결국은 “살아서 만나리라” 예언한다. 이스라엘은 팔레스타인 땅을 죽음으로 채우고 있지만 노래는 결국 그 땅을 채우는 것이 자유를 찾은 팔레스타인인들의 삶이 될 것이라 말한다.

합창단의 두 번째 노래는 <민중의 노래>였다. 민중의 노래에선 노래가 누군가 홀로 부르는 노래가 아니라 모두가 일어나 함께 부르는 노래가 된다. 목소리를 모은 그 노래는 “듣고 있는가 성난 민중의 노래”를 묻는 것으로 시작된다. 집회에 참가한 사람들은 자주 “강에서 바다에 이르기까지 팔레스타인에 자유”(From the river to the sea, Palestine will be free)를 외쳤다. 민중의 노래로 이스라엘이 들어야할 성난 목소리는 함성의 형태로 그 모습을 바꾸어 자주 반복되었다.

<그날이 오면>이 합창단의 세 번째 노래였다. 이제 팔레스타인의 자유는 멀리 이국땅에서 마음을 내준 사람들의 연대 속에 함성이 된 목소리로 일어나고 결국은 노래 속에 그날을 맞기에 이르렀다. “드넓은 평화의 바다에 정의의 물결 넘치는” 날이었다.

죽음으로 팔레스타인 땅을 채워 자신들의 야욕을 달성하려는 이스라엘의 야만적 폭력을 사람들은 자유의 노래를 불러 끝내 오고야말 그날로 밀어냈으며 모두가 팔레스타인의 자유를 외쳐 함성이 된 노래를 깃발처럼 날리며 거리를 행진했다. 노래는 때로 노래로 그치지 않는다. 억압을 밀어내고 그 자리를 자유의 호흡으로 채워준다.