광주 국립 518 민주묘지

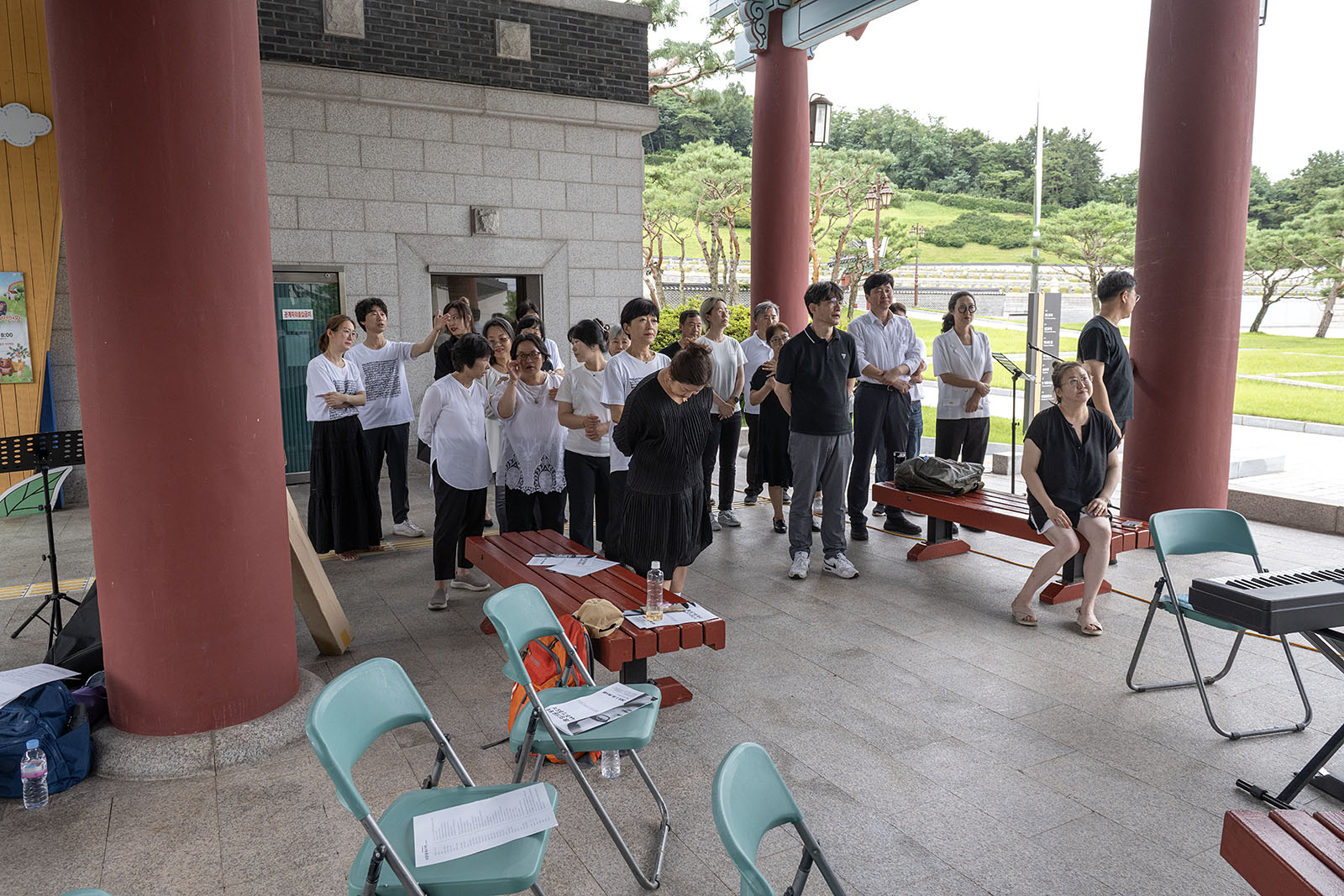

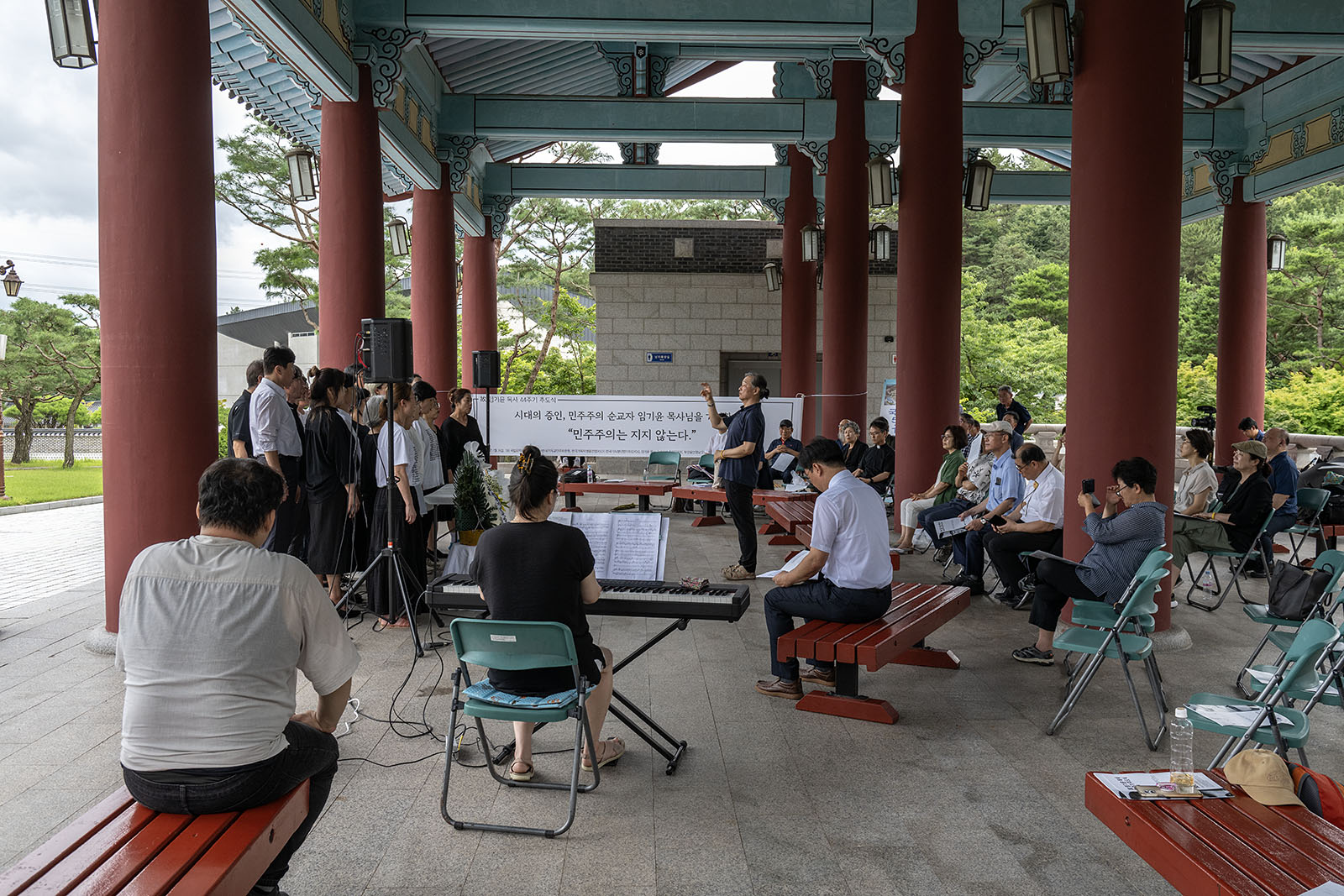

이소선합창단은 2024년 7월 26일 금요일 고 임기윤 목사 44주기 추도식에 함께 했다. 추도식은 임기윤 목사가 안장되어 있는 광주의 국립 518 민주묘지에서 마련되었다. 추도식은 기독교의 예배 형식으로 이루어졌으며 민주묘지 내의 역사의 문에서 진행되었다. 고난받는 이들과 함께하는 모임에서 주관했다. 합창단은 오전 9시에 서울의 광화문에서 주관단체에서 마련한 버스를 이용하여 광주의 518묘지로 이동했다.

임기윤 목사는 부산에서 활동하던 목회자였으며 전두환의 계엄사 부산지구합동수사단에 참고인으로 출두하여 조사를 받던 중 졸도하여 부산대병원으로 옮겨졌으나 사망했다. 전두환 군사정권의 패악이 극에 달했던 1980년의 일이었다. 2000년에 들어와 대통령직속 의문사진상규명위원회에서 ‘공권력에 의한 의문사’로 인정 받았으나 전두환 정권 시절의 상황을 잘 아는 이들을 모두가 고문치사라고 의심하며 진상을 밝힐 것을 요구하고 있다.

김대중과 노무현에서 꽃이 피어 문재인으로 이어진 민주주의는 한때 우리의 현재형이었으나 보수 진영이 정권을 잡을 때마다 과거로 후퇴를 하고 있다. 윤석열 정권에선 검찰 독재의 형태를 띄면서 그 후퇴가 더욱 두드러지고 있다. 민주주의가 후퇴할 때마다 민주를 위해 싸우다 스러진 민주화 인사들의 죽음이 편한 잠에 들지 못한다. 죽음은 다시 일어나 하나의 구심점으로 사람들을 모으고 모인 사람들은 그 힘을 바탕으로 후퇴하는 민주주의를 다시 앞으로 밀고 간다. 임기윤 목사가 사람들을 광주로 불렀다. 518이란 이름으로 빛나는 혁명의 도시 광주에서 사람들은 모여 그가 목숨을 바쳐 이룩한 민주화 투쟁의 시간들을 되돌아보고 과거가 보태준 그 힘을 바탕으로 후퇴하는 민주주의를 다시 앞으로 굴려갈 힘을 얻었다.

이소선합창단은 모두 두 곡의 노래를 불러 우리를 광주로 부른 임기윤 목사의 마음을 되새겼다. 첫 곡은 <군중의 함성>이었다. 노래는 민주주의를 향한 군중의 앞에 닥친 시련과 희망의 의지를 동시에 노래한다. 시련은 “저 높은 산 위로 오르려는 군중들의 함성이 하늘을 우러러 보”다 “그만 지쳐 버”릴 때 온다. 야권의 압승으로 표출된 총선 민의가 윤석열 정권에서 무시당할 때 우리에게 그런 시련이 온다. 하지만 그 시련이 우리의 의지를 꺾지는 못한다. 시련 뒤에 노래는 “저 높은 산에 언덕 넘어 나는” 가겠다 다짐한다. 그 다짐을 이끄는 것이 광주로 우리는 부른 사람이란 것을 그 자리에 모인 모두가 알고 있다. 그 사람의 이름이 오늘은 임기윤이다. 노래가 “저 용솟음치는 함성을 쫓아갈래요”라고 한다. 그 함성은 신비로운 함성이다. 과거에서 일어났으나 오늘은 우리의 앞에 서 있기 때문이다. 민주주의를 향한 뜨거운 마음으로 목숨을 내놓고 싸웠던 이름 임기윤의 함성은 오래 전의 함성이었지만 오늘은 그 함성이 우리의 앞에 서 있다.

합창단의 두 번째 노래는 <그날이 오면>이었다. 그날은 왔다가는 물러서고 물러섰다가는 다시 온다. 현재가 되었다가 다시 과거로 밀리고 과거가 되었다가는 다시 우리의 현재가 된다. 지금은 과거가 되고 말았다. 하지만 “드넓은 평화의 바다에 정의의 물결 넘치는” 그 날은 다시 오고야 만다. 그날을 향한 우리의 꿈은 우리들만의 꿈이 아니다. 광주로 사람들을 부른 임기윤 목사는 이미 스러진 목숨마저 그날을 향한 우리들의 발길에 함께 라는 것을 알려준다. 역사가 역사의 후퇴를 용납치 않는다. 과거와 현재가 모두 민주주의 후퇴를 막고 싸우겠다는 다짐이 된다. 우리는 현재의 우리들로만 싸우지 않는다. 과거와 현재가 모두 민주주의의 퇴행을 막는 싸움에 함께 나선다. 임기윤 목사가 우리를 불러 우리가 현재의 우리들만이 아니라 오래 전의 과거와 함께 한다는 사실을 일러주며 우리의 힘이 되었다.

추도식이 끝난 뒤 임기윤 목사의 묘를 참배했다. 참배의 자리에서 모두가 <임을 위한 행진곡>을 함께 불렀다. 노래를 부를 때 모두의 손에서 주먹이 쥐어져 있었다. 다시 민주 세상을 앞으로 굴려갈 힘이 강하고도 굳게 잡힌 주먹이었다. 노래를 부를 때 사람들이 마련한 플래카드 속에서 “민주주의는 지지 않는다”는 글귀가 선명했다.